КАФЕДРА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ СГМУ

В 1965 году в Архангельском государственном медицинском институте был создан курс преподавания туберкулеза. До этого времени обучение студентов по вопросам туберкулезной инфекции на кафедре факультетской терапии осуществляла С.П. Стешко. Научное исследование С.П. Стешко, завершившееся защитой кандидатской диссертационной работы, было посвящено изучению эффективности препарата ПАСК в комплексном лечении больных туберкулезом.

Основателем курса туберкулеза и его бессменным руководителем с 1965 по 1979 годы была к.м.н., доцент Александра Романовна Шевченко.

Основателем курса туберкулеза и его бессменным руководителем с 1965 по 1979 годы была к.м.н., доцент Александра Романовна Шевченко.

Шевченко А. Р. окончила медицинский институт в г. Орджоникидзе (г. Владикавказ) и по распределению была направлена на работу в медицинское учреждение системы министерства внутренних дел Архангельской области. По окончании аспирантуры на кафедре туберкулеза Ленинградского ГИДУ Вав 1965 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «К вопросу о дифференциальной диагностике саркоидоза и некоторых форм туберкулеза».

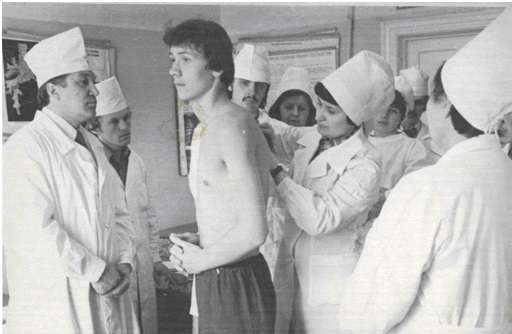

Клиническими базами для курса туберкулеза, а в последующем и кафедры фтизиопульмонологии являлись городская туберкулезная больница «Маймакса» на 300 коек и областной противотуберкулезный диспансер, который тогда располагался в Архангельске в доме № 6 на улице Гайдара. Студенческие аудитории были оснащены муляжами, наборами рентгенограмм, наглядными пособиями.

Обучение проводилось на 4 курсе лечебного факультета, на 6 на курсе у субординаторов терапевтических специальностей и 5 курсе стоматологического факультета. После открытия в АГМИ педиатрического факультета началось преподавание фтизиатрии на базе детского туберкулезного санатория № 1 г. Архангельска, рассчитанного на 130 коек, расположенного на ул. Шабалина, дом 28.

На первых этапах к преподаванию привлекались врачи, имеющие большой опыт практической работы. Так, в течение трех лет студенты 4 курса лечебного факультета проходили обучение на базе туберкулезного стационара и диспансерного отделения больницы им. Н.А. Семашко, которое возглавляла А.И. Щиголь, она и осуществляла обучение.

Увеличение количества часов для занятий со студентами по вопросам фтизиатрии позволило пригласить для работы преподавателей других ВУЗов нашей страны: к.м.н. Н.И. Бычкову из г. Ленинграда, М.А.Орлову из г. Москвы, к.м.н. Г.В. Мирмову из г. Астрахани, к.м.н. И.И. Заеко из г. Гродно; - которые длительное время проработали в АГМИ и внесли значительный вклад в подготовку врачей-фтизиатров.

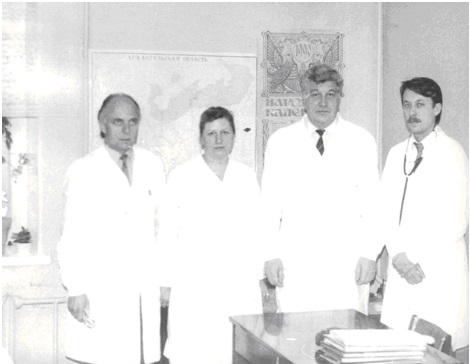

С 1979 по 1999 годы курс туберкулеза, а в дальнейшем и кафедру фтизиопульмонологии возглавлял к. м. н., доцент, заслуженный врач Российской Федерации Валентин Иванович Дитятев.

После окончания АГМИ Валентин Иванович в течение 3 лет работал врачом – фтизиатром в туберкулезном санатории «Шенкурск», затем проходил обучение в клинической ординатуре АГМИ и аспирантуре на кафедре туберкулеза Первого Московского медицинского института. В 1976 году В.И. Дитятев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Диссеминированный туберкулез легких у взрослых» под руководством президента Международного союза борьбы с туберкулезом и других болезней легких, члена-корреспондента РАМН, проф. Ф.В. Шебанова. Валентин Иванович внес огромный вклад в подготовку врачей, работая 8 лет деканом лечебного факультета и доцентом кафедры фтизиопульмонологии до 2015 года.

Курс туберкулеза был реорганизован в кафедру в 1986 году приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. В конце 80-х годов на фоне улучшающейся эпидемической ситуации по туберкулезу предполагалось, что в дальнейшем проблемами фтизиатрии будут заниматься врачи-пульмонологи, поэтому кафедра туберкулеза вскоре была переименована в кафедру фтизиопульмонологии. И в настоящее время на кафедре преподаются не только вопросы фтизиатрии, но и изучаются системные заболевания с поражением легких, принципы дифференциальной диагностики, в том числе с использованием современных лабораторных, лучевых и иммунологических методов обследования.

В 1988 году было введено в строй новое здание областного противотуберкулезного диспансера со стационаром на 180 коек на пр. Новгородский, дом 28; с этого времени кафедра фтизиопульмонологии располагается на базе этого современного медицинского учреждения.

В 2000 году кафедру возглавил заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук по специальности фтизиатрия А.О. Марьяндышев.

В 2000 году кафедру возглавил заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук по специальности фтизиатрия А.О. Марьяндышев.

В период обучения на лечебном факультете АГМИ Андрей Олегович занимался в научном студенческом кружке кафедры туберкулеза, а после окончания института работал врачом-фтизиатром в Верхнетоемском районе. Окончил аспирантуру на кафедре туберкулеза Московского медицинского стоматологического института и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Применение периферических вазодилататоров при хроническом легочном сердце у больных туберкулезам легких». Докторантуру Андрей Олегович закончил в СГМУ и успешно защитил докторскую диссертацию в 1999 году на тему «Неотложные мероприятия в чрезвычайной ситуации широкого распространения туберкулеза в Архангельской области».

А.О. Марьяндышев – один из ведущих специалистов в области фтизиатрии в Российской Федерации, вице-президент Российского общества фтизиатров, входит в состав рабочей группы по подготовке клинических рекомендаций по туберкулезу.

С 2014 года Андрей Олегович является главным внештатным специалистом-фтизиатром Северо-западного федерального округа Министерства здравоохранения Российской Федерации и в течение многих лет - главным внештатным специалистом фтизиатром министерства здравоохранения Архангельской области. Консультировал научно-практические противотуберкулезные программы в 13 регионах России, в том числе в пенитенциарной системе. За активную работу по предупреждению распространения туберкулеза в пенитенциарной системе награжден медалью и почетным знаком Министерства юстиции РФ.

Научные труды и практические результаты работы А. О. Марьяндышева хорошо известны специалистам из разных стран мира. С 1998 года является членом неправительственной общественной организации Международного союза борьбы с туберкулезом и другими болезнями легких. С 2011 по 2018 годы Андрей Олегович был председателем, затем членом комитета «Зеленый свет» ВОЗ – комитета экспертов по руководству противотуберкулезными программами. Был приглашен в качестве эксперта Международного союза борьбы с туберкулезом и другими болезнями легких и ВОЗ для оценки противотуберкулезных программ и подготовки международных рекомендаций в 9 странах мира.

А.О. Марьяндышев - соавтор руководств ВОЗ, программных документов европейского отделения ВОЗ по туберкулезу, двух монографий, учебно-методических пособий, более 250 печатных трудов, опубликованных в российских и международных научных журналах.

Благодаря тесному сотрудничеству с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельский областной клинический противотуберкулезный диспансер», интенсивность научных исследований и их методический уровень значительно возросли. Главные врачи ГБУЗ АО «АКПТД» Низовцева Нина Ивановна и Перхин Дмитрий Валентинович совместно с сотрудниками кафедры инициировали создание и реализацию российско-норвежской программы борьбы с туберкулезом в Архангельской области.

В период с 1998 по 2023 годы сотрудничество с Международным союзом борьбы с туберкулезом и другими болезнями легких, ВОЗ, Национальным институтом общественного здоровья Норвегии, норвежской ассоциацией больных «Легкие и сердце» позволило выполнять научные исследования на высоком профессиональном уровне, включая участие сотрудников кафедры и диспансера в четырех международных мультицентровых исследовательских проектах.

В период с 1998 по 2023 годы сотрудничество с Международным союзом борьбы с туберкулезом и другими болезнями легких, ВОЗ, Национальным институтом общественного здоровья Норвегии, норвежской ассоциацией больных «Легкие и сердце» позволило выполнять научные исследования на высоком профессиональном уровне, включая участие сотрудников кафедры и диспансера в четырех международных мультицентровых исследовательских проектах.

В настоящее время на кафедре активно продолжают научную работу преподаватели и сотрудники ГБУЗ АО «АКПТД»: д.м.н. Никишова Елена Ильинична, Химова Елена Сергеевна, Гурьева Татьяна Ивановна, Попова Юлия Алексеевна, Золотая Ольга Александровна, Марьяндышев Олег Андреевич. Все новые противотуберкулезные препараты, которые начали создаваться в XXI столетии международными и российскими производителями, проходили клинические исследования 2 и 3 стадии в ГБУЗ АО «АКПТД». Режимы терапии с новыми препаратами, разработанные в сотрудничестве с Российской Обществом Фтизиатров, Национальным медицинским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний включены в национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза у взрослых.

Сегодня на кафедре вопросы туберкулеза изучают студенты 6 курса педиатрического факультета, 5 курса лечебного факультета, 5 курса факультета медицинской биохимии, 5 курса международного факультета врача общей практики, 4 курса факультета медико-профилактического дела, 4 курса стоматологического факультета,3 и 4 курсов факультета сестринского образования. В 2022 году одним из первых в СГМУ был создан массовый открытый онлайн курс «Основы фтизиопульмонологии», который изучали студенты различных медицинских образовательных учреждений России. Врачами Архангельской области и других регионов страны востребованы программы дополнительного профессионального образования, реализуемые на кафедре и разработанные на основе рекомендаций ВОЗ, собственного клинического опыта и результатов научных исследований.

Кафедра оснащена необходимым цифровым оборудованием для проведения образовательного процесса. Постоянно совершенствуется и расширяется материально-техническая база, в том числе создана современная молекулярно-генетическая лаборатория.

Под руководством Марьяндышева А.О. были выполнили и успешно защищены диссертационные работы:

2001 год: Тунгусова Ольга Сергеевна «Молекулярная эпидемиология микобактерий и факторы риска развития лекарственной устойчивости при туберкулезе легких в Архангельской области», к.м.н.

2004 год: Тунгусова Ольга Сергеевна «Молекулярно-генетические аспекты развития лекарственной устойчивости в условиях угрозы развития эпидемии туберкулеза в Архангельской области», д.м.н.

2005 год:Самойлова Анастасия Геннадьевна «Организация лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий в условиях угрозы развития эпидемии в Архангельской области», к.м.н.

В настоящее время Анастасия Геннадьевна работает заместителем директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России)

2007 год: Никишова Елена Ильинична «Применение модифицированной системы мониторинга как основы организации мероприятий, направленных на предупреждение эпидемии лекарственно устойчивого туберкулеза в Архангельской области», к.м.н.

2008 год: Баранов Антон Алексеевич «Лекарственная устойчивость и молекулярная эпидемиология туберкулеза в четырех административных территориях северо-западного федерального округа РФ», к.м.н.

2011 год: Андреева Оксана Александровна «Эффективность лечения больных впервые выявленным туберкулезом легких или рецидивом с лекарственной чувствительностью микобактерий», к.м.н.

2011 год: Маркелов Юрий Михайлович «Клинико-эпидемиологические особенности туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и причины его распространения в Республике Карелия», д.м.н.

2013 год: Елисеев Платон Иванович «Роль молекулярно-генетических методов Genotype в повышении эффективности диагностики туберкулеза с лекарственной устойчивостью микобактерий и микобактериозов», к.м.н.

В настоящее время Платон Иванович является заведующим лабораторией микробиологии, вирусологи и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России

2014 год: Никишова Елена Ильинична «Внедрение мероприятий, направленных на уменьшение распространенности лекарственно устойчивого туберкулеза в Архангельской области», д.м.н.

2019 год: Гайда Анастасия Игоревна «Мониторинг и лечение туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью микобактерий в Архангельской области»,

В настоящее время Анастасия Игоревна – старший научный сотрудник научного отдела дифференциальной диагностики и лечения туберкулеза и сочетанных инфекций ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России

Совершенствование подготовки студентов, ординаторов и врачей по вопросам выявления и профилактики туберкулеза является важной работой сотрудников кафедры в стратегии по ликвидации туберкулеза. Неизменно важное значение имеет активное внедрение результатов научных исследований в практическую деятельность фтизиатрической службы.

Совершенствование подготовки студентов, ординаторов и врачей по вопросам выявления и профилактики туберкулеза является важной работой сотрудников кафедры в стратегии по ликвидации туберкулеза. Неизменно важное значение имеет активное внедрение результатов научных исследований в практическую деятельность фтизиатрической службы.